东海的风浪拍打着舟山的礁石,仿佛仍在诉说八十多年前那个惊心动魄的故事。故事发生在1942年。这一年,发生在浙江舟山的“里斯本丸”号营救事件,见证了中英两国在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的历史,体现了舟山人民不畏强暴、救死扶伤的人道主义精神。这一历史事件的后续发展,为依托丰富的抗战史实讲好中国故事,加强国际交流合作提供了范例,也为纠正西方错误二战史观偏见提供了密钥。

一、太平洋变局:“里斯本丸”事件的战略背景

20世纪30年代始,由日本法西斯挑起的战火在太平洋地区肆意蔓延。

中国是抵抗日本法西斯侵略的主战场。自九一八事变以来,中国便独自抵抗日本法西斯的侵略。直到1941年苏德战争和太平洋战争的爆发,才使二战形势发生深刻变化。

这一变化,就是东西方反法西斯战场连成一体。1942年1月,以中、美、英、苏四国为首的26个参加对德、意、日轴心国作战的国家,在华盛顿签署《联合国家宣言》,标志着国际反法西斯统一战线的正式形成。此后,中国的抗日战争成为国际反法西斯战争的重要组成部分。

美、英在远东的三大根据地是新加坡、马尼拉和香港。摧毁香港是日军南方进攻作战的一环。当时驻港英军兵力大约有1万陆军和少量的海军、空军部队。12月8日凌晨,驻扎广州的日军第二十三军向香港发起进攻。25日,被切断水源的英军放弃抵抗,无条件向日军投降,香港沦陷。约7000名英军战俘,被关押在深水埗军营内。

此时,日本政府确定“以战养战”策略,各种自然资源、社会财富以至劳动力,都在日军的掠夺范围内。其中,为弥补国内劳动力的不足,日本开始强制征用包括战俘与占领地平民在内的劳工,“以利用被禁日本各地之战俘,入重要工业充半熟练工人。”在这一政策指导下,香港的英军战俘很快就被决定运往日本本土充当劳工。

1942年9月,“香港占领地总督部”开始向日本本土运送羁押在香港战俘营内的白人战俘。

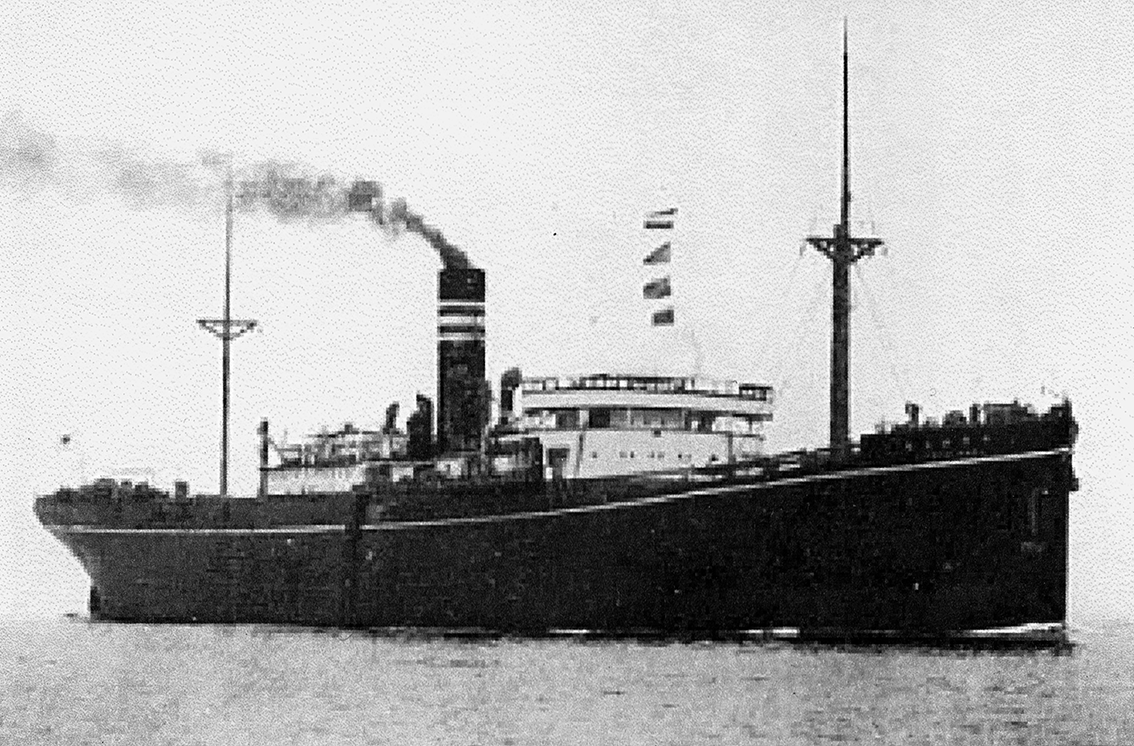

香港与日本远隔重洋,运送物资和战俘只能通过海上运输。但由于战线拉长,日本海军舰艇明显不足,只能征用民间商船运送。很快,被征用的日本邮船株式会社名下的民用货船“里斯本丸”号,接到了承担此次运输任务的命令。

26日,“里斯本丸”号全部装载完毕,共有日本军人、乘客778名,英俘1816人,此外还有1676吨战略物资。

根据1907年《海牙公约》第4条规定,为确保战俘运输船在战争期间能够得到明确的保护,战俘运输船必须悬挂明显的识别标志。但“里斯本丸”号自香港出发时,不仅未悬挂任何战俘运输标志,还加装了火炮,这也为“里斯本丸”号被盟军鱼雷击中埋下了伏笔。

二、死亡航线的人道救援:“里斯本丸”救援的多重意义

浙江舟山海域,是“里斯本丸”号从香港驶往日本的必经航线。

10月1日,“里斯本丸”号行至舟山列岛附近,被跟踪到此的美军潜艇“鲈鱼号”鱼雷击中,其中两枚发生爆炸。附近的日舰迅速赶来救援,将700多名日军安全转移,却对英军英俘死活不管不顾。

受损严重的船只在海上漂浮约一天,于10月2日清晨7点左右漂浮至舟山东极洋面。“里斯本丸”摇摇欲坠时,预感到危机将临的战俘们撞开舱门,就在此时,日军却向英俘开枪,将绝大部分战俘压制回船舱。眼看船只倾斜逐渐严重,英俘互相帮助,跳海求生。

舟山东极诸岛渔民听到震天动地的巨响,爬到山顶眺望,“只见一艘外国大货轮中间有一巨大的水柱冲向天际,巨轮正在慢慢地下沉,在巨轮附近还有三艘日本军舰。”

善良的东极渔民迅速从青浜、庙子湖等附近小岛出海救人。后来统计,共有198名渔民先后出动小渔船46艘65次,从海上救起384名英俘。渔民把英军官兵分别安顿在岛上的老庙(天后宫)、“捕冬厂”(渔民的临时栅屋)和自己家里,以户户摊饭办法,拿出自家节省的大米、番薯、鱼干和鸡蛋等给他们吃。不少英俘坠海时只穿着贴身短裤,而且个个单衣湿淋,两岛居民“自动赠送衣裳衫衲袄”。

10月3日,日机飞临东极上空,向青浜海面投下数枚炸弹。4日早晨,5艘从沈家门港方向驶来的日舰,迅速包围了青浜、庙子湖两岛,控制所有通道小路,381名获救英俘被日军从渔民家搜捕去并押上日舰。只有3名英俘(英国军尉官法伦斯、英国商人伊文思和英国外交官詹姆斯顿)在日舰包围时,由唐如良、许毓嵩提议藏在小弯洞躲过搜捕。

“里斯本丸”号

(一)“里斯本丸”事件是对日军残酷暴行的血泪控诉

“里斯本丸”沉船事件发生后,由于日本政府的主导,《朝日新闻》等报道强调该船遇难是“遭美潜艇袭击而沉没”,刻意隐瞒船上载有大量日军和战俘的事实。

随着3位被舟山渔民营救的英俘被护送至安全区域后,真相才初步揭开。直至抗战胜利后,香港军事法庭完成对船长经田茂、翻译新森源一郎等战犯的审判工作,关押在日本本土战俘集中营的英军官兵生还英伦三岛,以及舟山对救援事件开展田野调查,“里斯本丸”沉船事件的全貌才相对完整地呈现。

原来,“里斯本丸”号被鱼雷击中后,日军很快向外传递求援信号,负责警戒舟山附近海域的救援船只迅速组织救援。但据船长经田茂等口供,日军从未有救助战俘的打算,经田茂还命令大副执行封舱命令:将木板在舱口铺齐,盖上防水油布,钉上楔子,并捆上绳索。

英俘的回忆更为直接。汉密尔顿、亚瑟·兰在《“里斯本丸”号的沉没》《“里斯本丸”号沉船事件》中回忆,“本可获救的战俘,但由于日军见死不救,而导致1000多名官兵丧生,这完全是泯灭人性的日军对生命的漠视。”在“里斯本丸”号将沉的那一刻,“日军的拖船解开了缆绳,放弃了这艘沉船。我们没有救生圈,只好跳海逃生,周围船上的日军开始用机枪向我们扫射,一直没有停止”。

(二)“里斯本丸”事件是舟山渔民人道主义精神的崇高赞歌

舟山渔民在世代开发海洋的实践中,既有过救助别人的义举,也有得到他人帮助的恩惠,逐步形成守望安宁的海洋文化。舟山又是观音文化的圣地,受佛教文化劝人向善、济危救难思想的影响,逐渐孕育出慈悲为怀的境界,形成“一方有难、八方相助”的信条。

当看到不幸落海的英俘和众多漂浮在海上的物资,舟山渔民没有指挥、没有号令,几乎全部扬帆出海,连十来岁会浮水、摇橹的海娃都出动了。当时海上浮着“如山似的货物”“一捆捆的布匹”,但绝大多数人是一心一意救人,有的虽然捞了布,一旦发现人,就立即舍布救人。

如渔民陈新定口述,“那年10月2日中午12时左右,我下海去捞东西,发现海中有人,就立即救人,救了53个英俘,在二村前面的沙滩上岸。同船有陈根华、张宏德等6人。”吴上信讲述其父亲吴其元在救援过程中,“因为乘的人多,中途还翻过船”“但我爹仍坚持救人,一共救了10多个人,送到大庙(天后宫)里去了”。赵珍花口述赵祥其和吴其元一道去救捞英俘,“并教育子女不要只捞布,也要救人,做人要有善心”。大家数次往返海面,把幸存的384名英俘营救上岸。

抗战胜利后,1946年12月,东极乡乡长沈品生曾想把东极渔民营救英俘的事迹上报,却被东极人民以“佥以过去义务,为吾人应有天职,罔求邀功”而谢绝。1948年,中、英政府要求东极再次登记,还是被东极人民以“尽义务为吾人应有之天职”所谢辞。最后虽以“却之,未免不恭”而登记,却仍有不愿受赠之人。

(三)“里斯本丸”事件有中国全民族抗日战争的鲜明标识

“里斯本丸”事件中,抗日救亡为舟山渔民救援盟军奠定了思想基础,普通渔民、抗日武装和共产党员接续行动,是全民族抗战的生动缩影和微观体现。

舟山背靠沪杭甬,面向太平洋,是中国南北沿海航线与长江水道交汇枢纽,历来是国防要塞、防御外敌入侵的重要堡垒。抗日战争爆发后,一些舟山籍的共产党员、共青团员因战事返乡后,领导爱国青年进行抗日救亡宣传,在乡村广泛进行宣讲、演出、歌咏等活动,唤醒民众抗日热情。

抗日民族统一战线形成后,1938年10月,中共定海县工作委员会成立,通过宣传队和小小图书馆,积极发展党员,筹集粮食、经费以备日军侵占定海后转入农村敌后开展游击战。党组织还尽力争取团结中下层人士,为舟山抗日救亡运动争取了较好条件。1939年6月,日军登陆舟山后,日军势力还未到达农村,定海县工委迅速组织党员转至农村,发动群众坚持敌后抗战,同时争取定海县长苏本善抗日。

1941年,苏本善兼任象山县长,后任定(海)象(山)地区保安总队长。1942年7月,中共浙东区党委成立后,定海县工委领导的东区警察大队改用“定象保安总队第一支队第五大队”番号,还在第四大队等其他部队派驻共产党员,推动苏本善部队的抗日斗争。在抗日民族统一战线旗帜下,舟山地区民众的抗日斗志和信心逐步增强。

尽管近代以来,英帝国主义曾两次入侵舟山,给舟山人民造成了深重灾难。但在抗日大局面前,舟山渔民以抗日大局为重,不计宿怨,相忍为国。看到落水的英俘,舟山渔民的第一反应就是“英国盟军是我友邦”。1949年,英国赠送渔船时,唐如良表露当时心迹,“当时在日人控制之下,对于藏匿英美侨民,非常危险”,但“英美是我友邦,百计掩护,一切供应均由唐担负”。

据1948年5月10日,东极乡乡长沈品生关于东极岛渔民营救英俘经过致定海县政府的呈文,“发现数百难人漂流”后,“庙子湖由沈万寿(时年七十一)、吴其生(现充五保长)、吕德仁(现充五保副)、沈元兴(现充四保长)、沈阿明(现充乡民候选人)发起渔民抢救”“青浜山由赵筱如(即现充总干事)、唐品根(现充乡民代表会主席)、翁阿川、唐如良及已故公民、素抱热忱之许毓嵩等五人集议,以情势严重,人命关天,发起通传全山渔户总动员。”根据后续调查,大家也普遍认为此次救援也有当地缙绅耆老组织发动的因素。虽然日军侵占舟山后,东极“乡公所一切乡政也即随而停止”,但在曾任乡、保长等人的通传下,大家积极响应,是富有正义感广大渔民的朴素表达。赵筱如、唐如良等人还紧急商量,“以既是盟国战俘而遇难,应速送往内地政府援助归国”。

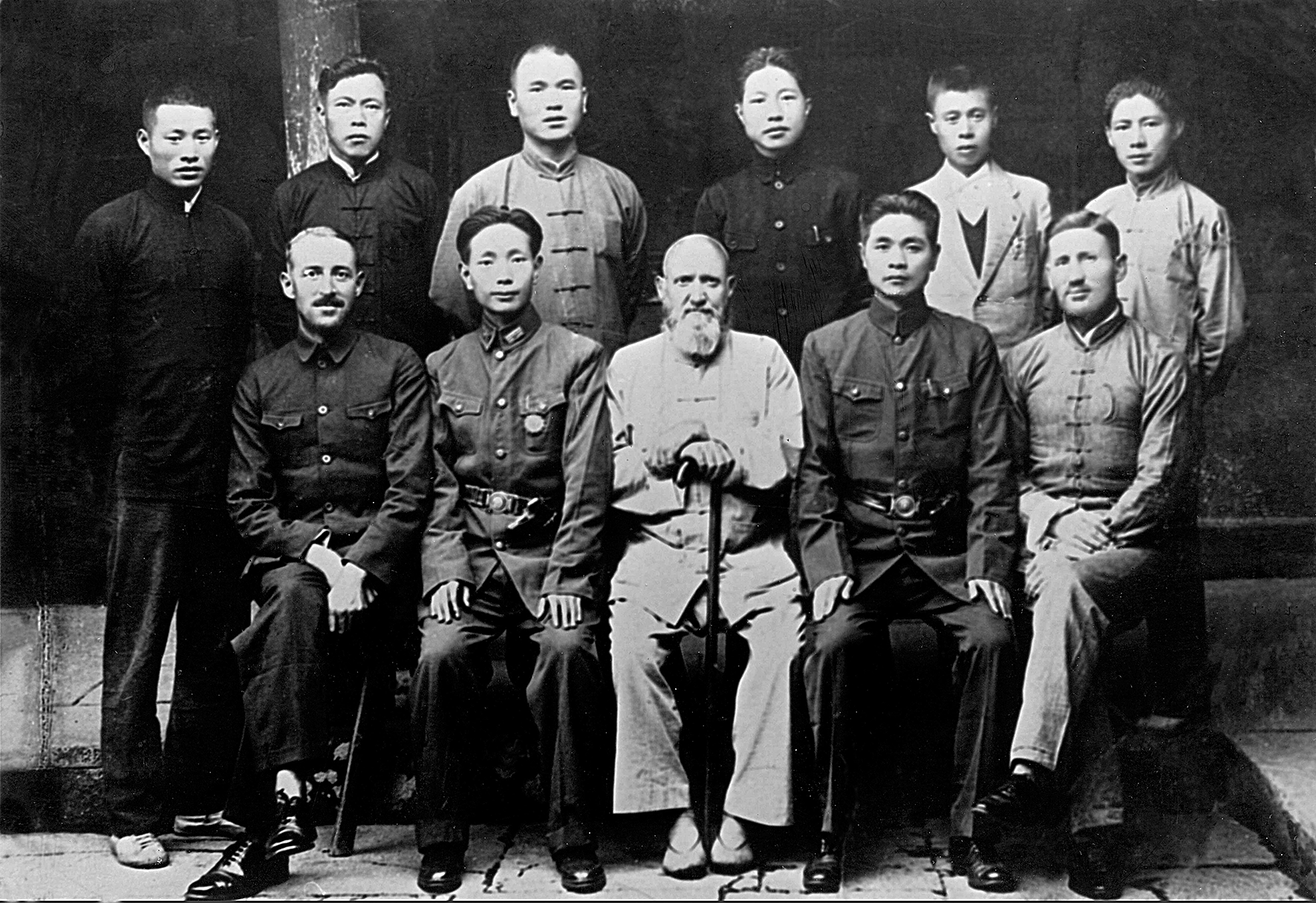

1942年10月上旬,(前排左起)伊文思、缪凯运、詹姆斯、王继能、法伦斯与护送人员在宁波合影

日军上岛搜捕带走381名英俘后,连续几日在海面巡弋。为免意外,赵筱如、唐品根等10余人决定,把藏在小弯洞的3名英俘迅速送去内地政府。10月9日,唐品根等6人撑着小船,避开日舰巡逻,护送伊文思等3人至葫芦岛,当夜又偷渡峙头海峡,于次日抵达郭巨甘露庵定象保安总队第四大队驻地。

时任定海县六桃朱普守备区主任兼抗敌自卫第四大队大队长的王继能,追忆“三名英俘到后,知系盟友,即以优礼相待,供食添衣,拍照留念。”由定海县工委发展入党,打入四大队的共产党员忻元寅,在接受舟山市史志研究室采访时,详细回忆了3名英俘在四大队的过程。略懂英语的忻元寅,为3名英俘当了临时翻译。忻元寅还回忆,四大队政训室主任、共产党员李劼一再叮嘱士兵要好好照顾3人,“要保护好英俘,不要半途出事”。随后,四大队副队长缪凯运率队,把3名英俘送至象山苏本善部,“旋由象山送往省府,转送重庆。”

1942年10月25日,在云和县的国民党浙江省政府给象山县发电报,表示“悉盟艇击沉敌舰”,赞赏“英俘(JOHSTONE)等三侨经朱铁钧(时任定海国民兵团副团长)部抢救得生,英勇可嘉”,肯定象山县县长苏本善“将三侨护送专署转送,措置亦属得当。”

(四)“里斯本丸”事件是中英两国人民深厚友谊的历史见证

根据2003年调查,许多救助人员及其家属反映,为感谢当地渔民救助,不少英俘向救助者赠送了纪念物。如严全民家一块外方内刻四圆环和英文句子的方砖,任福仁家一把银色的西餐刀,张福青家一把后来流落到上海的口琴,刘竹定奶奶珍藏的刻有JNW9.375字样的戒指等,都是舟山渔民浮海打捞的佐证,也是中英两国人民深厚感情的见证。

抗战胜利后,英军官兵有机会感谢有救命之恩的舟山渔民。1946年9月,王继能去香港,“与伊文思等三人会晤甚欢,并承他们在香港酒店设宴款待,拍照登报”。1947年2月,詹姆斯顿邀请救援者唐如良、翁阿川赴香港做客,住了一个月。伊文思、法伦斯也前来拜访,并赠送了援救者一些钱物。

英国官方和香港方面也铭记着这段舟山人民冒死救助盟军的友好情谊。1948年4月12日,英国驻华大使致信中国外交部,表示为感谢舟山渔民大无畏的救助精神,英国政府已经拨出一笔专项资金作为奖品,赠送给当地渔民。英国海军也计划派出一艘名为“麦考思”号的驱逐舰,前往舟山东渔父岛举行赠礼仪式。但赠款和军舰访问之事因国民政府国防部审查核复时受阻,并未落实,后改为由行政院内政部颁发褒奖令。

1949年2月,香港隆重悼念“里斯本丸”号沉船事件,赞扬舟山渔民拯救落海英军的壮举,并赠与“海安”号机动渔船一艘,以及奖金和由盟军最高统帅部颁发的奖状,但由于种种原因,这些奖励最后没有到舟山渔民手中。

1991年12月,香港举行纪念港人抗击日军侵占香港50周年活动,有250名二战时参加过保卫香港战斗的英军官兵应邀抵港。其中就有幸存官兵讲述当年被舟山渔民救援的往事。美国《世界日报》以“阔别香港40载,急寻救命恩人”为标题进行报道。

2005年6月,应香港二战退役军人会的邀请,5位舟山老渔民赴香港进行访问。霍英东亲自接见,称赞舟山渔民“做了一件了不起的大好事!”8月,幸存者佐敦(CharlesJordan),带着妻儿及另两位遇难者亲属来到东极岛,寻访当年的救命恩人,与健在的沈阿桂、吴兰舫等7位老渔民热烈拥抱,并邀请当年的救命恩人赴港。10月,舟山民间人士首次在东极海域举行追思、祭奠遇难英军官兵活动。此后,各类纪念、互访活动陆续开展。以“里斯本丸”事件为蓝本的故事片《东极拯救》、现代京剧《东极英雄》、纪录片《里斯本丸沉没》和《东极之光———“里斯本丸”事件纪实》等相继开拍、公演、公映和出版。

“里斯本丸”事件见证了中英两国人民在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的深厚情谊,也搭建起了友好交往的桥梁。

幸存者佐敦与东极老渔民合影留念

三、历史镜鉴:铭记“里斯本丸”事件的当代价值

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这场始于1931年九一八事变的民族解放战争,以14年艰苦卓绝的斗争,赢得中国人民一百多年来第一次反帝国主义侵略的完全胜利。

抗日战争胜利后,中国人民一直通过各种途径开展纪念活动、深化抗战史研究。中国抗日战争史研究的一个突出特点,就是强调纪念意义,这使得这一领域的研究带有很强的政治性,以该时期的重大政治事件和重要历史人物为论述中心,其关注的对象更多的是抗战历史过程中纷呈的宏大政治叙事,所依据的材料更多的是政治方面的文件档案。

由于冷战思维和意识形态的偏见,西方对中国在第二次世界大战中的作用了解甚少,对宏大政治叙事的研究难以形成共鸣,这也导致西方学术圈与舆论界,错误的二战史观呈现复杂多样的形态。

“里斯本丸”号从香港出发,在舟山因美军鱼雷击中而沉没,是世界反法西斯战争形势变化的一个缩影。舟山渔民在救援中彰显的人性光辉、勇气和跨越国界的大爱,不仅是尘封的历史记忆,更蕴含着深刻的现实启示。深入挖掘这一历史事件背后的深层故事,有助于将宏大的政治叙事与人民的日常生活挂钩,让更多人了解历史真相,弘扬正确的抗战记忆,对纠正“忽视中国说”“西方中心说”“二战六年论”“日本受害论”等错误史观,争夺国际话语权,具有重要意义。

特别是2015年10月,习近平总书记在访问英国时,提到浙江舟山渔民冒着生命危险营救日本“里斯本丸”船上数百名英军战俘的故事,动情地说:“中英两国人民在战火中结下的情谊永不褪色,成为两国关系的宝贵财富。”2022年8月,习近平主席复信“里斯本丸”号船幸存者家属,强调“半个世纪以来,正是得益于两国无数友好人士的辛勤付出,中英关系才能不断前进”,希望“里斯本丸”号船幸存者家属继续致力于中英友好,期待更多英国朋友为中英关系发展作出积极贡献。这为继续挖掘和宣传“里斯本丸”沉船事件提出了明确方向。

一是还原历史真相,廓清模糊认识。战后,日本美化侵略历史、否定战争责任的言论层出不穷。“日本受害论”这种错误的二战史观,不仅是对侵略事实的严重歪曲,更是对中国和亚洲受害国人民感情的极大伤害。“里斯本丸”事件发生后,日本政府率先在其控制下的媒体发表报道,塑造出载有英俘的运输船被盟军攻击而沉没的舆论。直至被救的3名英俘辗转至重庆后“揭发日军虐俘事实”,才使此事为世人所知。

随着抗战胜利后香港军事法庭对相关战犯审判中一些当事人的书面文件和口头陈述陆续解封,对“里斯本丸”事件的研究逐步深入。专著《解密“里斯本丸”》和《“里斯本丸”沉船事件研究》《“里斯本丸”沉船事件的本事、记忆与纪念》等论文,均通过对相关档案、资料的比对分析,厘清了诸多历史细节。象山县新发现的一份档案,是中国大陆现存最早关于救助“里斯本丸”英俘的档案,见证了获救英俘经象山护送至内地的真实历史。《不能忘却的营救———“里斯本丸”营救事件口述辑录》在今年5月出版,补充了文献资料的不足。

东极“里斯本丸”沉船事件纪念馆

二是深化民间交流,筑牢友好根基。2003年舟山市史志研究室开展了营救英俘渔民口述史采集整理,形成珍贵史料;2005年,舟山市“里斯本丸”事件历史研究会成立;每逢重要时间节点,在舟山、香港等地多次举办有亲历者参与的纪念活动。

近年来,以该事件为题材的影视作品相继问世,有效扩大了这一事件在两国民众中的认知度,推动社会各界深入挖掘其蕴含的和平、友谊与人道主义价值。未来应继续依托这一民间交往的独特资源,拓展传播渠道,利用纪录片、展览、学术研讨会、青少年交流等多种形式,面向国际社会广泛传播,使其成为增进中英两国人民相互理解与信任的持久动力。

三是加强国际合作,主动塑造叙事。长期以来,西方主导的世界反法西斯战争叙事体系中,中国战场的巨大牺牲与贡献被边缘化,甚至一些学者刻意贬低中国战场地位,把中国战场看作太平洋战场的附属,助长了“忽视中国说”“西方中心论”等错误史观的滋生。还有的为法西斯涂脂抹粉、为军国主义招魂翻案,企图开历史倒车,回到“强权即公理”的黑暗时代。作为共同抗击法西斯暴政的盟友,“里斯本丸”号的故事见证了中国对东方主战场作出的巨大贡献。

令人欣慰的是,近年来中英两国在铭记“里斯本丸”事件上的合作取得积极进展,进入2025年,多项合作更是进入高潮。2月,中国驻英国大使馆为“里斯本丸”号英军战俘幸存者家属举办新春招待会。3月,反映该事件的纪录片《里斯本丸沉没》在英国上映,观众九成以上是英国本地人,很多英国战俘后代观看影片后,才逐步拼凑出这段被遗忘的记忆。5月20日,18名英国战俘后代和施救渔民后代共同为“东极渔民营救英俘纪念碑”纪念碑揭幕。

“里斯本丸”号的悲剧与舟山渔民的义举,是二战史中震撼人心的一页。它既是对日本军国主义残暴罪行的血泪控诉,也是对中华民族伟大的人道主义精神和国际主义情怀的崇高礼赞。重温这段历史,不仅是为了铭记牺牲、珍视和平,更是为了从中汲取智慧和力量。

我们应珍视并弘扬由普通中国渔民所展现的人类共同价值,携手国际社会,共同捍卫历史的真实与尊严,为构建人类命运共同体、维护世界持久和平贡献宝贵的历史镜鉴与现实力量。

作者单位:中共浙江省委党史和文献研究室。